왜? 한국에는 회전구체법과 포진공간법의 뇌격거리(R) 100 ft~150 ft 가 부적합 한가?

왜? 무선설비규칙 제19조는 피뢰침을 제외시켰나?

왜? 무선설비규칙 제19조는 피뢰침을 제외시켰나?

과연 한국에도 회전구체법과 포진공간법의 뇌격거리(R) 100 ft~150 ft 가 적합 할까?

피뢰침을 개발한 프랭클린은 1706년 미국 메사추세츠주 보스톤에서 태어났다. 보스톤은 평지가 많다. 건물은 낙뢰시 불이 날 수 있는 목재를 주로 이용한다.

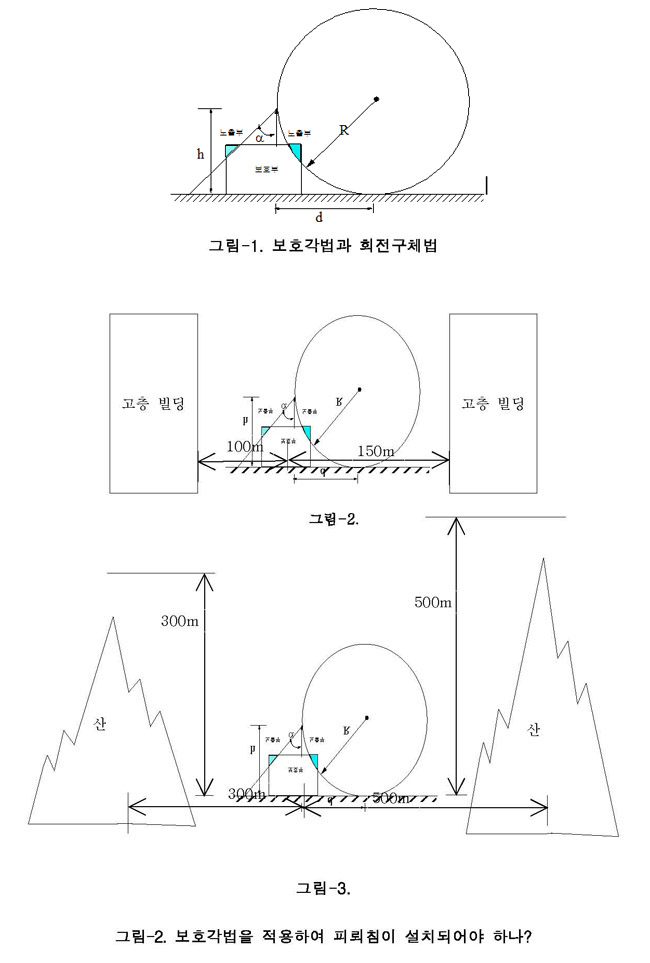

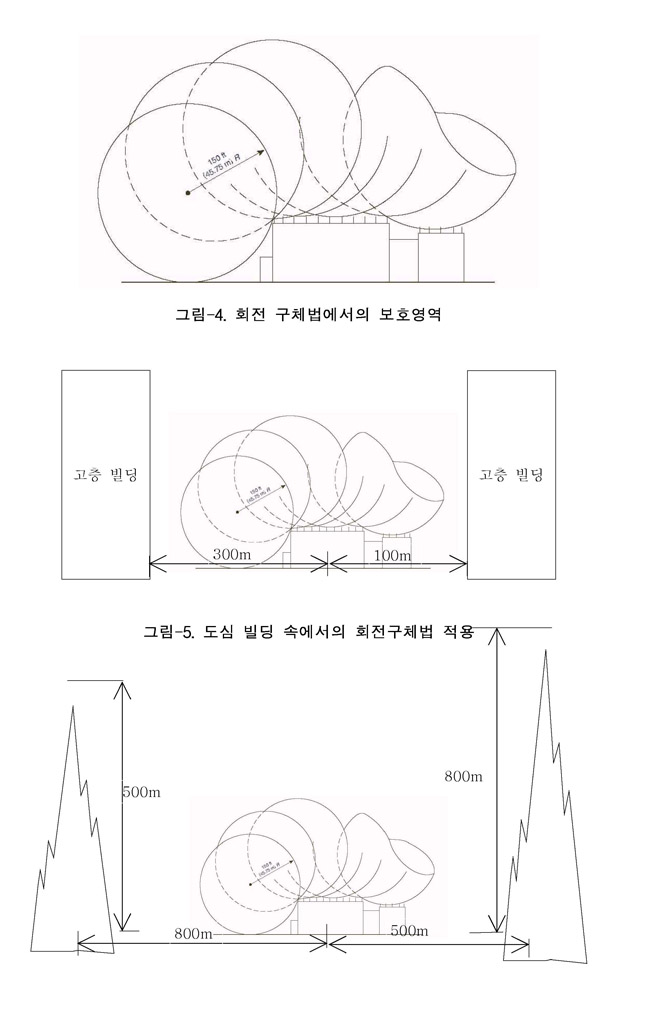

회전구체법, 포진공간법에 이용되는 뇌격거리(R)는 NFPA 780-1997 표준에서는 일반구조물에 대해서는 뇌격거리를 45.75 m(150 ft), 가연성 증기나 액체를 담고 있는 탱크와 안테나 및 선박(watercraft)에 대해서는 30 m(100 ft)의 뇌격거리를 추천 하고 있다. 이것은 보스톤과 같이 평지가 많은 지형과 주변에 고층 건축물이 없이 평지(야)에 단독으로 있는 낮은 건축물의 경우에 타당성이 있다.

한국과 같이 산악지형이고 고층 건물이 많은 환경에서는 평야가 많고 단층 단독 건축물이 많은 미국이나 캐나다와는 피뢰침 설치 환경이 분명하게 다르다.

회전구체법 등을 적용하여 피뢰침을 설치하는데 있어서, 산 아래, 계곡, 고층빌딩 아래, 고압선 아래에 피뢰침을 설치하는 논리가 과연 적합한가? 즉 뇌격거리를 45.75 m(150 ft)로 선정하는 것에 대한 이의가 아니라, 미국이나 캐나다 등과 같이 주변에 고층빌딩이나 높은 산이 많지 않은 환경일 때, 평원 같은 곳, 들판 같은 평지에 단독 단층 건물이 위치할 경우에나 뇌격거리를 100 ft~150 ft를 적용하여 회전구체법이 적용되어야 할 것이다. 즉 대지로 방전되는 낙뢰가 직경 50m 크기 정도의 뇌운에서 발생 한다고 생각하는 사람은 없을 것이다. 따라서 한국은 피뢰침 역할을 하는 고층빌딩이 많고, 산이 70% 차지하기 때문에 한국 특성에 적합하게 낙뢰방호 대책을 수립하여 경제적이고 실질적인 낙뢰방호를 하여야 할 것이다.

아래의 그림은 한국과 미국 보스톤 지형을 비교한 것이다.

서울

보스톤

아래는 2010년 12월 17일 개정된 낙뢰방호(피뢰)대책 관련 무선설비규칙 요약한 자료 임.

◎방송통신위원회고시 제2010-48호 전파법(이하 "법"이라 한다) 제37조(방송표준방식), 제45조(기술기준), 제47조(안전시설의 설치), 제58조(산업·과학·의료용 전파응용설비 등)에 따라 무선설비규칙(방송통신위원회고시 제2010-16호, 2010.8.4.)을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2010년 12월 17일

방송통신위원회위원장

무선설비규칙 일부개정(일부생략)

무선설비규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제1항을 다음과 같이 하고, 제3항을 신설한다.

제19조(공중선 등의 안전시설) ① 무선설비의 공중선계에는 낙뢰로부터 무선설비를 보호할 수 있도록 하는 낙뢰보호장치(피뢰침은 제외한다) 및 접지시설을 하여야 한다. 다만, 이동국 등의 휴대용 무선설비, 육상이동국, 간이무선국의 공중선계 및 실내에 설치되는 공중선계는 그러하지 아니하다.

③ 제1항의 접지시설과 관련한 사항은 한국산업규격 또는 정보통신단체표준을 참조한다.

부칙

제1조 이 고시는 2010년 12월 17일부터 시행한다.

무선설비규칙 제19조에서 피뢰침을 제거시킨 이유를 알아보면

보호각법과 회전구체법(RSM: Rolling Sphere Method)의 적용에 대하여

그림-6. 주변이 산으로 쌓여진 곳에서의 회전구체법 적용

참고: NFPA 780-1997 표준에서는 일반구조물에 대해서는 뇌격거리를 45.75 m(150 ft), 가연성 증기나 액체를 담고 있는 탱크와 안테나 및 선박(watercraft)에 대해서는 30 m(100 ft)의 뇌격거리를 추천 함.

1. 상기 그림-1의 보호각법과, 그림-4의 회전구체법을 적용하여 피뢰침을 설치하는데 있어서 그림-2, 그림-4와 같이 고층빌딩 속에서 피뢰침을 설계하는 방법이 과연 적합한가?

즉 뇌격거리를 45.75 m(150 ft)로 선정하는 것에 대한 이의가 아니라, 주변에 고층빌딩이나 높은 산으로 둘러 쌓여져 있지 않은 환경일 때, 평원 같은 곳, 들판 같은 평지에 건물이 위치할 때 뇌격거리 산정이나 보호각법, 회전구체법이 적용되어야 할 것이다.

즉 대지로 방전되는 낙뢰가 직경 50m 크기 정도의 뇌운에서 발생 한다고 생각하는 사람은 없을 것이다. 따라서 주변에 고층빌딩이나 산과 같이 높은 돌출 환경이 있는지 여부를 확인하여야 경제적이고 실질적인 낙뢰방호를 할 수 있을 것이다.

아래의 사진을 보고 사진속의 피뢰침이 낙뢰를 유도할 환경에 있다고 생각하고, 과연 우리가 피뢰침을 설치하는 목적(전자장비 보호)에 적합한 피뢰대책이라고 생각을 할 수 있겠는가?

그림-7 고압 송전선 아래에 있는 과속단속 카메라 피뢰침

그림-8 그림-7 고압 송전선 아래에 있는 과속단속 카메라 피뢰침 확대

그림-9 남산-인왕산-북악산이라는 피뢰침의 보호범위에 피뢰침이 몇 개?

또 초고층이라는 피뢰침 보호범위 내에 피뢰침이 몇 개일까?

그림-10 남산타워 꼭대기에는 피뢰침이 있다? 혹은 없다? 정답: 있다.

그런데 아래 그림-10 사진과 같이,

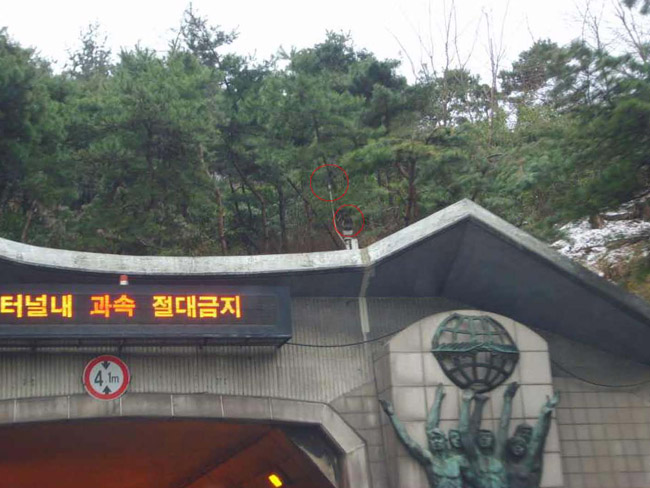

그림-11 남산터널 입구 카메라에 피뢰침이 있다.

아래 5 사람이 맞을까봐서 그랬을 것 같다. 영구 생각이다.

그림-12 건물에 피뢰침이 많다. 고압선도 위에 있다. 높이도 3m정도인 데?

그림-13 등산로 시작하는 입구, 즉 산 아래인 데, 피뢰침이 있다.

그림-14 그림-13을 확대 한 것이다. 나무 아래인 데, 피뢰침이 있다.

그런데 낙뢰만 치면 고장이 난다. 낙뢰를 직접 맞아서가 아니고 땅이나 전원선이나 통신 제어 신호 선로를 통하여 낙뢰전류가 유도되었기 때문이다.

그런데 피뢰침만 세우고 낙뢰대책이 끝난 것으로 우리들은 알고 있었다. 북괴군 잠수정은 동해로만 침투 한다고 생각 했는데, 서해바다 백령도에서 침투하여 고귀한 우리 젊은이 46명을 잃게 했다. 똑바로 알아야 한다. 전자통신 정보화장비의 낙뢰피해는 거의 대부분 직접 맞아서가 아니고, 99.99%는 전자기적인 충격에 의한 것에 의한 것이다.

따라서 직접 맞는 것만을 방지하는 피뢰침으로는 낙뢰대책이 완벽할 수 없다. 또 피뢰침이 낙뢰를 직접 맞아줘도 낙뢰는 수백만~수억 볼트의 전기이기 때문에, 전기로 동작 운용되는 전자통신 IT시설은 수백 m에서 멀리는 수천 m 떨어져 있어도 고장이 나고 오동작 하는 등의 피해가 발생 한다.

상기와 같은 명백한 이유와 근거로 인해서, 그 동안 피뢰침에 대하여 잘못 인지 하고 있던 지식의 오류는 종지부를 찍게 되었다. 이로써 국가예산절감과 함께 안정적인 대국민서비스를 할 수 있어서 관계자들이 크게 환영 한다.